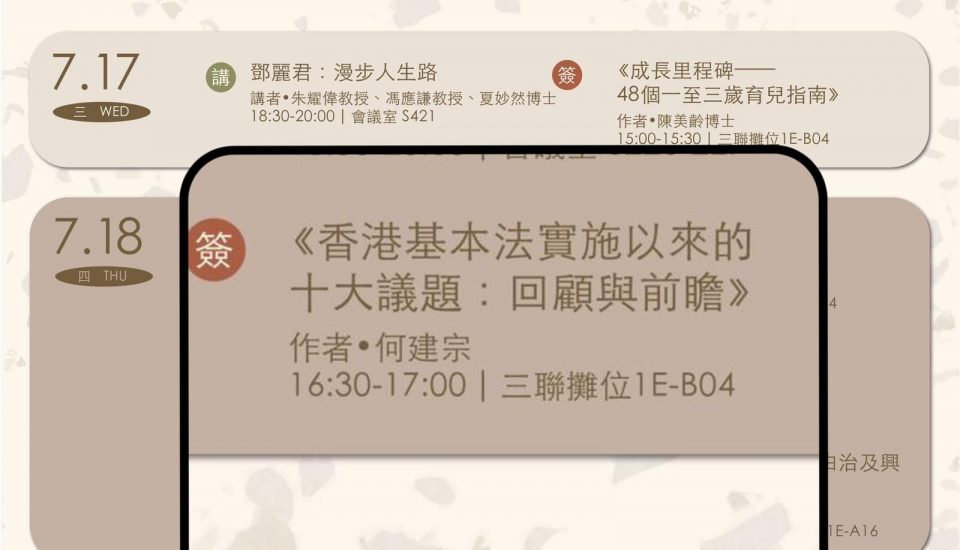

施漢銘:《法律執業者條例》的修改與「海外律師」

何建宗:從陸克文新作看中美關係的未來

何建宗:外交成果纍纍 展現大國擔當

-1200x675.jpg)

其後,律政司向高院上訴庭提出上訴。上訴庭於去年11月9日頒布判決,維持原判([2022] HKCA 1689)。律政司擬向終院上訴,高院上訴庭在去年11月21日的判決中拒絕給予上訴許可([2022] HKCA 1751)。律政司再向終院申請有關上訴許可,終院在去年11月25日聆訊後,於同月28日頒下判決([2022] HKCFA 23),拒絕批出上訴許可,維持原判。行政長官於同日(28日)就黎案聘請海外大律師一事向中央人民政府提交報告並提請釋法。

12月13日,高院決定將黎案押後至2023年9月25日。12月30日,全國人大常委會解釋《港區國安法》第14和47條。今年1月11日,香港特區國安委開會並支持特區政府修改《法律執業者條例》,適當處理沒有全面執業資格的海外律師參與危害國安案件的問題。其後便是上述《草案》刊憲及在立法會展開審議程序。

稱修例侵犯市民權利 論點難成立

《基本法》第35條列明「香港居民有權得到秘密法律諮詢、向法院提起訴訟、選擇律師及時保護自己的合法權益或在法庭上為其代理和獲得司法補救」。關於選擇律師的權利,在Dr Ip Kay Lo v Medical Council of Hong Kong [2003] 3 HKLRD 851案中,上訴庭指出,選擇律師的權利並非指訴訟一方能夠在該律師無法處理該案件(not be available to handle the case)或其不願意代表訴訟一方(not willing to represent)的情况下,依然堅持該特定律師作其代表。基本法第35條最根本的要求,是確保訴訟一方被賦予機會尋求法律代表。

其後,在Re Mark Taylor Simpson QC [2021] 1 HKLRD 715中,上訴庭指出基本法第35條中選擇律師的權利,是指訴訟一方能自由地從那些可以代表他的律師中選擇其律師(free to choose his counsel from those available to represent him)。判例法指出基本法下選擇律師的權利,是指選擇在港有全面執業資格的律師或大律師作為法律代表的權利,而本次《草案》針對的對象只是在港沒有全面執業資格的海外大律師以專案方式參與國安案件。《草案》將會侵犯市民在基本法下選擇法律代表的權利這一論點,難以成立。

對立法與行政行為的司法覆核

對於第一點,《草案》中行政長官發出證明書的權力,實際來源於港區國安法第47條。《草案》和人大釋法並沒有賦予行政長官在國安法第47條所列明之外的權力。

至於對國安法提出司法覆核,這實際上涉及兩個層面:第一是能否對國安法條文提出司法覆核;第二是能否對根據國安法而作出的一些行政行為提出司法覆核。對立法的司法覆核,是透過引用地位較高的法律去覆核地位較低的法律,即引用基本法去覆核一本地法律;而對行政的司法覆核,是指覆核一項行政行為,審視該行政行為是否已超越法律賦予其的權力(ultra vires)。

對於第一個層面,我們需明白港區國安法的法律地位不是本地法律,而是作為全國性法律列於基本法附件三,其制定主體是人大常委會;而人大常委會對它和基本法同樣有最終解釋權。在黎智英保釋案(Lai Chee Ying [2021] HKCFA 3)中,終院明確指出特區法院無權審查港區國安法的「合憲性」(constitutionality),即法院無權審理國安法條文是否違反基本法,由此可看出國安法的地位高於本地立法。

至於後者,我們要視乎被覆核的是什麼行政行為,以及國安法有否列明該行政行為不能被司法覆核。例如,國安法第47條指明行政長官「證明書對法院有約束力」;而所謂「約束力」,便是指法院不能司法覆核行政長官頒發證明書這行政行為。這點在全國人大常委會對港區國安法的解釋的第二段,也再次重申。

修例方案 合理克制

然而,《草案》沒有以一刀切形式限制海外律師,而是採取了較溫和方案,即在例外情况下可讓海外律師參與國安案。再者,以專案認許方式允許非本地律師參與普通案件的制度,在大部分其他司法管轄權並不存在,更不要說是涉及國安的案件。因此,《草案》的內容已經十分開放,這也充分體現了香港這個城市在國際上的獨特之處。

最後一個問題,相信也是大家最關心的問題,就是Tim Owen能否以專案認許方式參與黎案。3月17日律政司長在立法會司法及法律事務委員會會議的開場發言指出:「該建議只適用於在立法修訂生效後將來擬就專案認許提出的申請。換而言之,該建議不適用於任何在立法修訂生效前已提出(包括已被法院處理)的申請。」這令很多坊間人士誤以為就算《草案》通過,也不影響Tim Owen來港。

關於這問題,我們首先要明白聘請Tim Owen以專案認許方式參與黎案,並不是一個法庭審理的普通案件,而是一個關於執業大律師資格的申請(application)。

所謂法庭審理的普通案件,是指民商事、刑事或司法覆核案件。在處理這些一般案件時,法庭會應用某些事情或某行為發生時的法律去判決,而不會應用其後新制定或修改的法律去處理該案。例如在民事合同糾紛案件中,法庭會應用合同簽訂當時的法律去判定合同是否有效;刑事案件中,應用案件事實發生時的法律去判斷被告是否犯法。這就是我們理解的「新法不影響舊案」,又或「法不溯及既往」(Lex retro non agit)。而在Tim Owen中,法庭處理的只是應否授予Tim Owen大律師執業資格以參與黎案的審訊;類似的另一例子為法庭授予香港法律學院畢業學生大律師執業資格,兩者都並非一般的法庭審判案件。

法庭之前准聘Tim Owen 修例後或失效

退一步而論,就算Tim Owen成功入境,法庭也很大機會不批准其出庭,並指出根據現在(9月黎案開審時)的法律,海外大律師參與涉及國安法的案件需要得到行政長官發出的證明書,而要求Owen重新申請。

(作者按:感謝導師陳弘毅教授對本文的指導和提出修改建議)

作者是一國兩制青年論壇客座研究員、香港大學法律學院博士研究生

原文發表於明報(2023年4月3日)